VIE结构的有效性仍待确定

从中国最高院就去年安博案的判决中无法推断出对可变利益实体结构的司法确认。

03/22/2017

廖钰燕(Jenny Liu), 邹彦(Julian Zou), 白忻元(Carrie Bai), 李依晓(Fiona Li)

摘要

判决很明确地表明其审理范围不包括针对VIE结构的裁判。

最高院敦促教育机构对外商在义务教育领域的投资进行规范和管理,其实表明了法院对VIE结构仍存疑虑。

最高人民法院在2016年做出了一项终审判决(“终审判决”),有些学者和律师认为该终审判决承认了VIE结构的有效性。但我们认为最高院并未行文至此。相反,终审判决遗留下了一些很值得思考的不确定性,这些不确定性将使得对于VIE结构有效性的讨论更为复杂。

案情事实和判决

2009年长沙亚兴置业发展有限公司(“亚兴”)与北京师大安博教育科技有限责任公司(“安博”)签署了一份合作框架协议(“框架协议”),根据框架协议,亚兴向安博出售了其位于湖南省长沙市的两所学校(一所幼儿园,一所小学)的70%的股权。亚兴随后起诉安博,主张框架协议无效,理由如下:(1)安博作为北京安博在线软件公司(“安博独资公司”,系一家开曼公司Ambow Education Holding Ltd.在中国的外商独资企业)在境内的可变利益实体,根据《外商投资产业指导目录》的要求(禁止外国投资者向义务教育领域投资),不应持有中国义务教育机构的控制权益,(2)因为安博独资公司不可合法持有中国教育机构的控制权益,因此使用安博作为“代持”的机构而实质上绕开法律的禁止性规定属于合同法项下的“利用合法形式掩盖非法目的”,因此构成了合同无效的法律依据,以及(3)允许安博拥有教育机构的控制权益将会危害公共利益和教育安全。

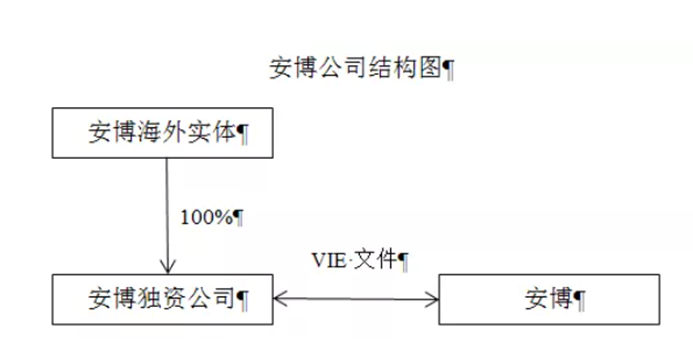

经审理查明,安博与安博独资公司之间签署了一系列标准的VIE文件,包括(1)贷款协议,据此安博独资公司提供安博股东出资的资金,(2)独家合作协议,据此安博独资公司向安博提供管理和咨询服务,而安博需要将其全部利润支付给安博独资公司,(3)认购期权协议,据此安博独资公司有权收购安博股东所持有的安博股权,以及(4)委托书,据此,安博股东将其股东权利授予安博独资公司(贷款协议、独家合作协议、认购期权协议以及委托书,统称为“VIE文件”)。

该案在湖南省高级人民法院一审后,亚兴上诉至最高院,要求改判。在其判决中,最高院维持了一审法院的判决,认定:

1. 安博是一家境内企业,而不是外商投资公司。安博的股东均为中国公民,并且安博在公司登记机关亦注册登记为境内企业。仅仅由于股东出资的资金来源于安博独资公司并不能作为认定安博为外商投资公司的的法律依据。同时,即便安博的股东根据委托书将其股东权益授予安博独资公司,并未剥夺其在安博的股东身份,也并未将安博从一家境内企业转化为外商投资公司。

2. 亚兴在签署框架协议的当时已经知晓安博系安博独资公司的可变利益实体,并且在框架协议的谈判和签约过程中不存在任何欺诈或胁迫的行为。因此框架协议系双方的真实意思表示,不应依据欺诈和/或胁迫而无效。

3. 框架协议也无法根据违反中国法律强制性规定而无效。合同法规定,“违反法律法规强制性规定的合同无效”。最高院认为其所称之“法律法规”应指全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规,而不是地方性法规或行政规章。亚兴所引用的禁止性规定主要出自发改委和商务部所颁布的《外商投资产业指导目录》,以及商务部所颁布的《实施外国投资者并购境内企业安全审查制度的规定》,因此不属于导致合同无效的“法律法规强制性规定”。

4. 安博独资公司通过其在中国的可变利益实体而实际收购教育机构的控制权益是否违反了国务院所颁发的《中外合作办学条例》,最高院就这一点征询了教育部政策法规司的意见;后者表示,外资通过与内资企业的股东签订合同的方式控制民办学校,并非直接参与学校办学与管理,相关活动不属于《中外合作办学条例》的调整范围。

5. 亚兴向安博的股权转让已经获得有权机关的登记,并且没有证据表明安博和其控制的学校从事任何非法活动。因此亚兴所主张的安博在学校的控制权益将危害公众利益和教育安全不存在事实和法律上的依据。

但是,最高院同时也建议教育部及其地方机关,严格审查和规范可能存在的外资变相进入义务教育领域,并通过控制学校举办者介入学校管理的行为,并通过行政执法对违法行为予以惩戒。

普盈评论

尽管最高院并未判定框架协议无效,但我们并不认同某些学者和律师所提出的、这一终审判决预示着对VIE结构从司法角度上予以认可的观点。

首先,终审判决明确将其审理范围限制在从合同法的角度分析框架协议的有效性上,并且特别明确地排除了对于VIE结构和VIE文件的合法性做出任何判定。在终审判决中,最高院表明,“本案诉争的是亚兴公司与安博公司之间《合作框架协议》的法律效力,而非安博公司与安博在线公司直接的VIE文件的效力,故安博公司与安博在线公司之间的合同效力不属于本案审理范围。”

其次,尽管最高院在外国投资者实际控制教育机构是否违反《中外合作办学条例》的强制性规定这一问题上征询并依照了教育部的意见,最高院在其判决过程中也同时向教育部发出了司法建议,建议后者在行政审批及行政监管过程中,对此予以依法规范,以维护社会公共利益和教育安全。终审判决在其行文的字里行间其实暗示了最高院没有对涉及VIE结构的事项进行裁判仅仅是因为VIE协议不属于亚兴和安博之间的争议焦点,而不必然因为这是最高院对于VIE文件合法性的认同。

第三,《外商投资产业指导目录》项下的禁止性规定,因其属于发改委和商务部所颁布的行政规章,因此不能作为合同法项下导致合同无效的强制性规定。但是,考虑到《外商投资产业指导目录》将逐渐为《市场准入负面清单》所取代,而后者则是国务院的直接行政立法文件,并且包含了与《外商投资产业指导目录》项下相同或类似的限制或禁止性规定,最高院最终将获得判定涉及VIE结构的合同无效的法律工具。

同时,终审判决也遗留了一些值得思考的不确定性,这些不确定性将使得未来对于VIE结构的讨论更为复杂。例如,如果该案发生在两家适用了VIE结构的互联网产业的公司之间,那么工信部是否会做出与教育部相同的结论(即不存在对强制性法律规定的任何违反)?同时,如果工信部做出相反的结论,是否会影响最高院的判决?教育部是否会接受最高院的司法建议,并采取措施查漏补缺,严格控制外资对于中国义务教育机构的实际控制?

特别值得提出的是,中国不是案例法国家,因此其它法院、甚至最高院自身在具有相同或类似事实情势的其它案件中都不必须遵循该终审判决的原则。